(Publicado en Aragón Digital, 17-18 de junio de 2024)

De las nueve décadas y pico en que Rosendo Tello (Letux, 1931-Zaragoza, 2024) ocupó un lugar en el departamento aragonés del planeta Tierra, fueron las tres iniciales las que conformaron una personalidad, que ya podríamos considerar fundada con la publicación de su primer poemario, Ese muro secreto, ese silencio (1959).

En la primera de ellas el futuro poeta se imbricó de una manera tan íntima con el paisaje, la naturaleza, la música, la familia y sus convecinos que su relato constituye la prototípica imagen del paraíso perdido: una sensibilidad y una percepción atentas polinizando libremente unos sentidos ya volcados a la belleza, asumida con naturalidad perpleja y maravillada. La década siguiente transcurrió en un seminario de posguerra, que por fortuna, no lo marcó negativamente, como a tantos de su generación, mientras la tercera acogió su formación cultural y académica en la Zaragoza de los años cincuenta.

De las dos primeras dejó fértil testimonio en Naturaleza y poesía (2008), unas memorias, que, lamentablemente, no continuó, pese a la gran acogida que recibieron. Rosendo era muy lento, minucioso y autoexigente a la hora de escribir en prosa, lo que explica lo escaso de su obra en esta modalidad. Sabiendo de la poca disposición del aragonés para destapar el cofre sus intimidades, muchos esperábamos con ansiedad la visión del poeta sobre su tiempo, sus aspiraciones, su vida social, la Peña Niké, sus compañeros de poesía, docencia y ocios, pero resultó demasiado tarde para afrontar la empresa.

El respeto general a su obra, muy admirada en tiempos en que la poesía ha estado ausente del espacio público en España, se completaba con una casi unánime admiración, respeto y cariño hacia su figura. Disfruté de más de medio siglo de amistad estrecha con él, desde que con 18 años comencé a publicar mis primeros vagidos poéticos y Rosendo me llevó a su clase de Preuniversitario para que hablara y recitara a sus alumnos en un colegio situado al final de la Calle Franco y López, junto a la Avenida de Valencia.

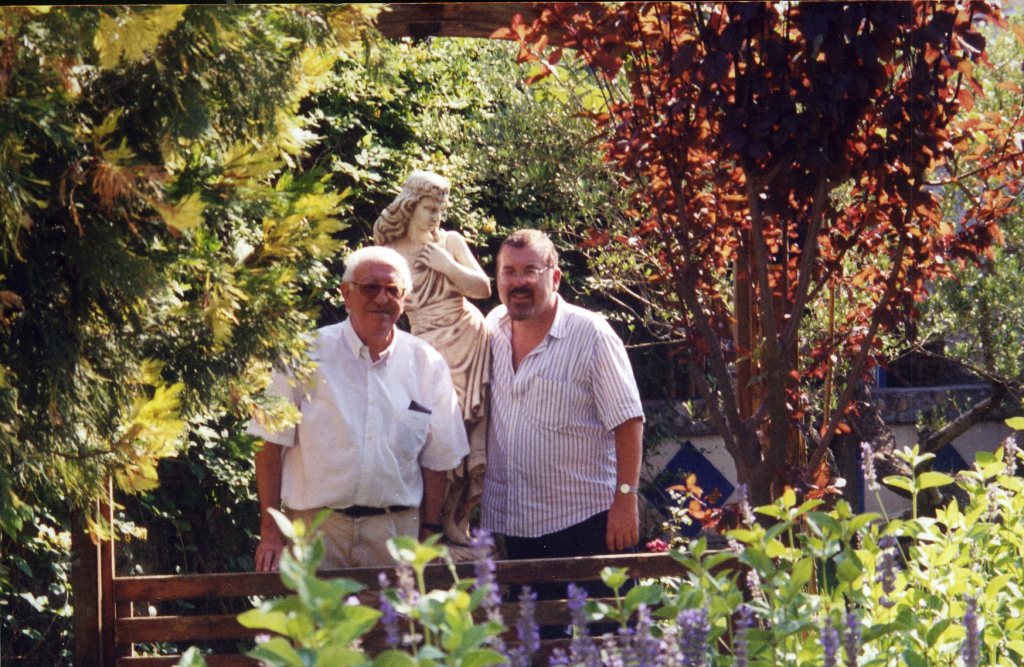

Desde entonces, fuimos cómplices en la vida, en las lecturas, en las disipaciones… coincidimos muchos años en el trabajo, en el desdén por la burocracia y los mandatarios, emprendimos viajes, pequeños proyectos intelectuales e íbamos comunicándonos nuestros descubrimientos, los suyos más bien abstractos y los míos más bien utilitarios, pues ambos disfrutábamos de escasas cualidades para la vida práctica, pero que en Rosendo llegaban a lo cómico. Sus amigos se hicieron mis amigos; los míos, lo recibieron con veneración, lo mismo que las familias de ambos, las vivencias compartidas fueron un continuum en la cotidianeidad… Presumo de ser quien más trabajos ha publicado sobre la obra del poeta, muy celebrada en Aragón, pero escasamente analizada por la crítica. El caso es que su muerte, pese a sobrevenir a edad avanzada, y tras un ictus que lo limitó durante los últimos quince años, produce esa sensación de desconcierto que nos afecta cuando perdemos algo que siempre hemos tenido.

Rosendo y el firmante, amadrinados por la musa

Creo que el poeta fue un hombre feliz que nunca quiso más de lo que tuvo y que, con su música, su poesía y sus seres queridos, incluyendo gatos, no necesitaba muchas más cosas. Quizá, nosotros sí que necesitamos algo más que recordarle.

Quién sabe si, porque albergara algún prejuicio sobre el costumbrismo aragonés, fue reacio a leer la Vida de Pedro Saputo, que le estuve recomendando durante muchos años, insistiéndole en su calidad de obra abierta, simbólica, mitológica e indescifrable. Finalmente, me atendió y quedó hipnotizado. Con su letra de mosca, vertió esa fascinación en varios cuadernillos que intentó terminar en su jubilación pero el ictus vedó el proyecto. Esos textos, cuyo contenido conozco, constituyen una interpretación simbólico-mítica, filtrada por las teorías de Gilbert Durand, Ortíz-Osés, Lionel Trilling y otros capos de la crítica literaria contemporánea, que también utilizó en su tesis doctoral sobre Gil-Albert, cuya publicación le fue ofrecida por el Instituto Alfonso El Magnánimo, pero su pasión por la creación poética fue posponiendo sine die la necesaria síntesis.

Ciertamente, el mejor homenaje a Rosendo Tello sería que una institución aragonesa acometiese la publicación de esa reflexión sobre el mítico héroe aragonés, cuyo prototipo estableció el turolense Braulio Foz.

Otros artículos sobre Rosendo Tello en este blog:

UNA POESÍA DE LA REVERBERACIÓN. «MEDITACIONES DE MEDIANOCHE» DE ROSENDO TELLO