(Para mis amigos de la Asociación de Tango El Garage de Zaragoza en su 25 aniversario)

Baile de negros, remedo del mismo por parte de compadritos, danza lasciva de quilombos… Sobre los inicios del baile tanguero se ha escrito abundantemente y-echándole imaginación- ensayistas y narradores se han escurrido los sesos para describir tales ambientes. Sin embargo, en el océano de la bibliografía tanguera, el baile apenas ha despertado atención y su historiografía, simplemente, no existe, aparte de las semblanzas de los bailarines más acreditados. Es cierto que, hasta la aparición de la imagen en movimiento, es muy difícil escribir sobre él, pues los únicos documentos son los gráficos (carátulas de partitura, dibujos, postales, grabados, fotografías…), que dan un pálido reflejo de lo que constituye la danza. Prácticamente, hay que aguardar al cine sonoro para que tengamos algunos testimonios fiables sobre el tango-baile. Así, tras el tango de Valentino en Los cuatro jinetes del Apocalipsis (Rex Ingram, 1921), considerado como no muy ortodoxo por los expertos, sólo desde las primeras películas sonoras argentinas, Luces de Buenos Aires (Adelqui Millar, 1932) y Tango (José Moglia, 1933), podemos comenzar a tener referencias fiables.

Como baile no codificado, el tango abonaba la espontaneidad y carecía de técnica previa. Esa ausencia de reglas se ha mantenido casi hasta la fecha lo que estimula la creatividad y, también, la multitud de escuelas, lo que no es exactamente, un “vale todo” pues la alta calidad de los grandes bailarines y el excelente nivel medio de las milongas ha deparado que sea difícil dar gato por liebre, excepto en espectáculos espurios que nunca han tenido aceptación dentro del mundo del tango.

Móvil, cambiante, producto de un continuo fluir, como escribe Gustavo Varela, el género ha sido poco fiel a sus orígenes. El tango cantado inicial, que era un cuplé jactancioso, chocarrero hecho de letrillas fáciles, a menudo de origen tradicional, se convirtió a partir de Contursi en otra cosa. Y, sobre el primitivo tango bailado –hay que volver a recordarlo-, no tenemos otras referencias que las literarias y la iconografía estática pero, si hacemos caso a Rodolfo Dinzel, “el paisano tenía dos elementos de alarde: el caballo y el puñal. La técnica de montar y la de pelear con arma blanca, están presentes en el tango”. Quizá haya un recuerdo de ello en la seriedad tradicional de los bailarines en las milongas. Dos folclores, uno urbano y otro rural, que casi nada tienen que ver.

Sea, como fuere, desde su aparición, el tango bailado ha tenido varios picos que pueden cifrarse en los siguientes periodos:

-1911-1914, con el inusitado fenómeno de “El tango en París”, desde donde se proyecta a todo el mundo.

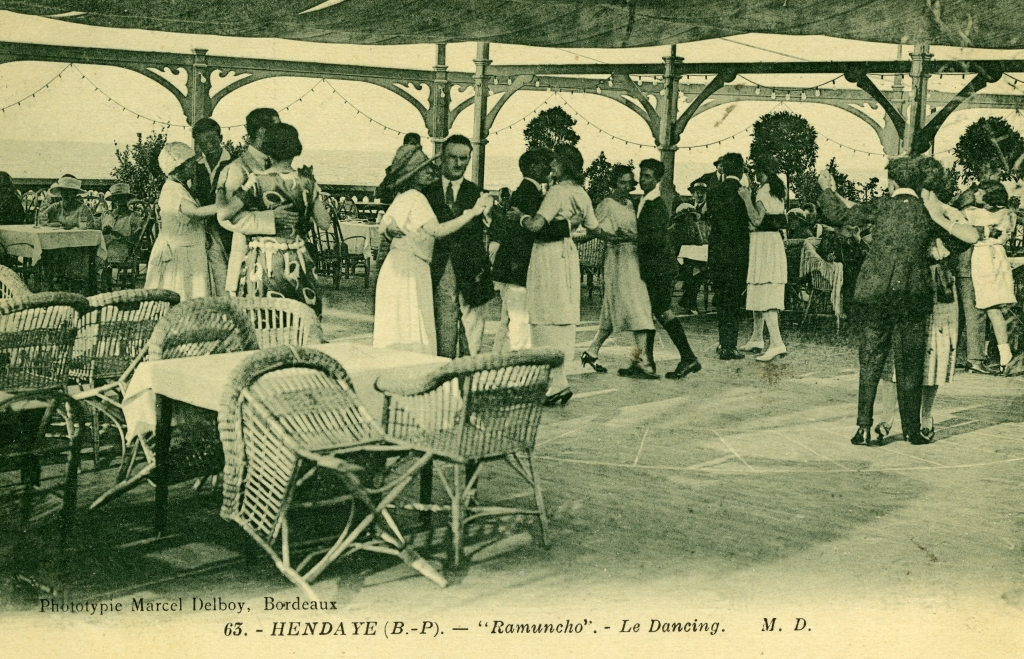

-1921-1930. Desde el estreno de Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1921), con el tango de Rodolfo Valentino, hasta una época indeterminada pero que, por redondear, situamos en 1930, el tango constituye uno de las danzas más exitosas en una década tan bailona como la de los “felices 20”, en que alterna con el fox y el charlestón.

-1940-1955: En este periodo habría que reducirlo a su espacio original argentino-uruguayo, en el que el auge de las grandes orquestas lo vuelve a situar en primerísimo plano social.

-1988 hasta hoy. El increíble resurgimiento del tango bailado va a cumplir ya un cuarto de siglo y no se vislumbran en el horizonte signos de decaimiento. El esplendor de las milongas y academias de baile en todo el mundo hasta puede parecer un fenómeno irreversible.

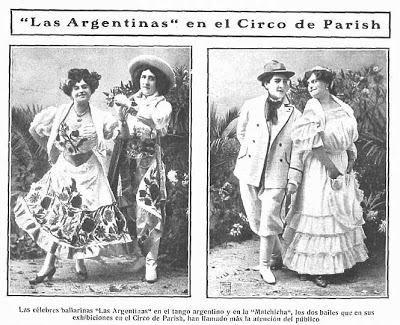

Con el viaje a Europa del tango en la década inicial del siglo XX –las primeras bailarinas del género que actúan en España son María Cores, bonaerense que va disfrazada de hombre, y la italiana Olimpia d’Avigny. Bajo el marbete de Las Argentinas, debutan en Madrid muy a finales de 1906.

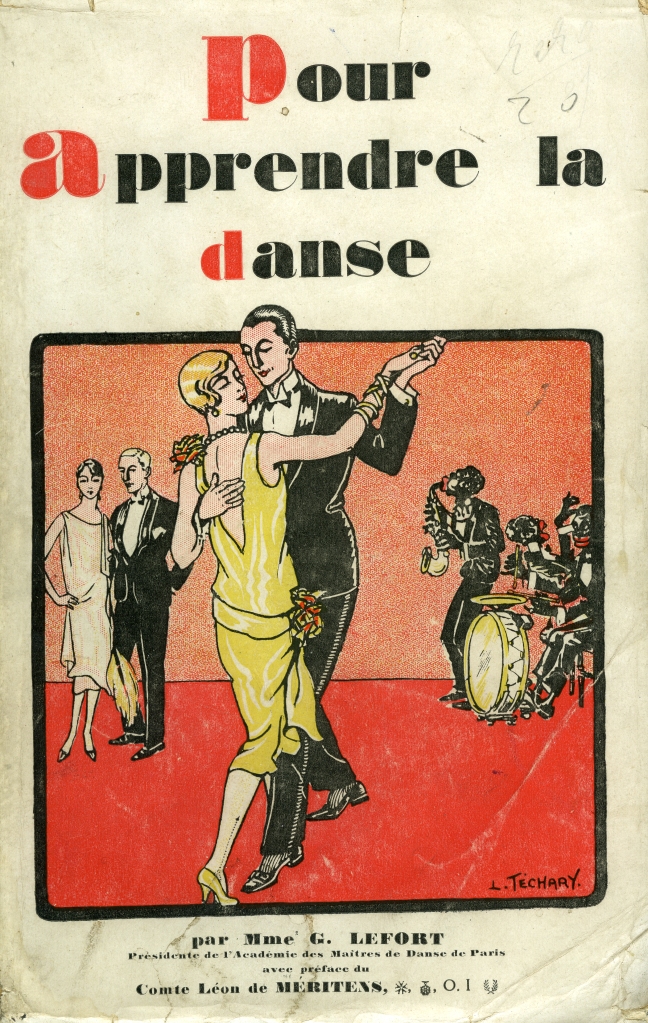

Las fotografías de este tiempo nos muestran un tango en el que poco se reconocerían los bailarines de hoy. Hay que esperar a algunas tarjetas postales parisinas o barcelonesas en torno a 1913 para encontrar alguna similitud. Ya entonces conocemos nombres de varios profesores y bailarines. Tenemos también la figura del vasco Aín –sí, el que bailó ante el papa el tango “Ave María”- y tenemos los primeros intentos de codificación, frente a la libertad que siempre había ostentado el baile. Aparecen, por entonces, los primeros tratados de baile, aunque fuera del Río de la Plata. Pero los grandes bailarines nunca lo aceptaron: “El tango no tiene una coreografía definida… No hay ninguna escuela de tango. El tango no tiene patrón. Cada uno lo hace a su manera”, contó Carlos Estévez “Petróleo” a Susana Azzi. De hecho, las reglas se crean espontáneamente, de acuerdo a unos criterios que tienen que ver con el ritmo, la propia personalidad, el tiempo histórico o la audacia del innovador. Muchas de las grandes orquestas nacieron en las milongas y la innovación se aceptó como algo natural, con la excepción de Piazzolla. Y no porque se dudase de su genialidad sino, precisamente, “porque su tango no era bailable”.

En Europa ha habido etapas temporales de más y menos baile de tango, como hemos visto con los picos señalados. Sin embargo parece claro que es después de Piazzolla cuando sobreviene el periodo de auge de baile tanguero más largo de la historia, que, de hecho, va a cumplir cinco lustros.

No sabemos exactamente las razones y no corresponden al exilio provocado por la dictadura, que fue anterior. Fuera por lo que fuese, -y muchos apuntan a la repercusión del espectáculo “Tango Argentino” de Claudio Segovia, estrenado en París en 1983 y posteriormente en Broadway-, hacia el fin de la década de los ochenta y tras más de cuarenta años en los que el tango pasó por su fase más oscura, cuando tan sólo quedaban unas cuantas milongas tradicionales, empezaron a aparecer profesores, academias, locales y aprendices y su crecimiento fue exponencial. Unos años más tarde, las milongas se convirtieron en una moda que no tiene visos de retracción.

Las milongas proliferan porque la gente ha aprendido a bailar. Y bailar el tango puede significar muchas cosas pero, de alguna manera, es también un éxito social. A ello no es ajeno el cine. Tras Valentino, aparecieron Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall… y a ese tango que, al menos desde los años sesenta, se le había tratado “despóticamente, como una cosa de viejos, perimida y anacrónica”, en palabras de Juan Carlos Copes, se le empezó a considerar como todo lo contrario: un signo de distinción, algo elegante y, a la vez, moderno, con un punto de transgresión porque tal vez sea una cosa de viejos, pero los jóvenes se sienten protagonistas de su recuperación.

Ayudó a todo esto, y más teniendo en cuenta la parte snob del argentino, la pasión de los extranjeros por la danza, tal como había sucedido en la segunda década del siglo XX. Además, ahora, no sólo eran los argentinos los que se dedicaban a enseñarla por todo el mundo sino que los turistas acudían a Buenos Aires con la intención de aprenderla in situ. Y, cómo no, su indesmentible componente erótico –a nadie amarga un dulce- en un tiempo mucho más desprejuiciado que el que vio nacer a este baile.

Finalmente, habría que hablar del igualitarismo, que es otro de los ángulos de la libertad. No hay clases sociales en el baile de tango, como no las había para aquellos patoteros de la oligarquía que acudían a bailarlo a las casas de tolerancia. Si en su periodo parisino se aristocratizó, pronto fue acunado por todos los sectores sociales y el tango ha dejado de ser orillero, como ha dejado de ser obrero o aristocrático. Lo único que exige es que sus bailarines sean competentes.